top of page

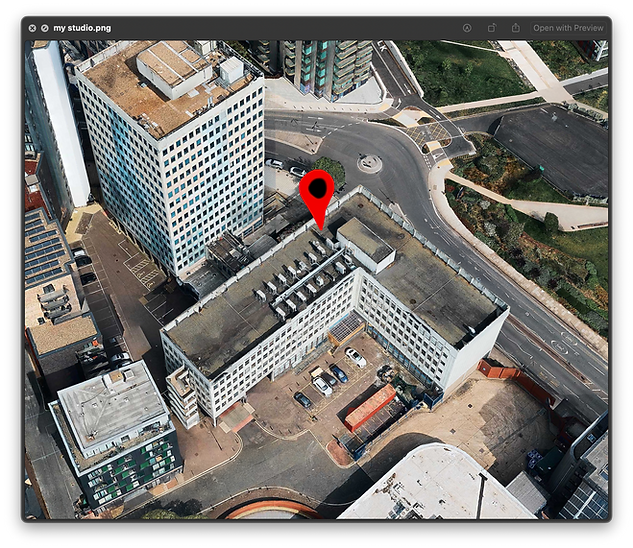

2022-2024期间我非法居住在我的工作室里,那是一栋面临拆迁的废弃写字楼,它坐落于伦敦城郊移民区,设施破败、治安堪忧,没有洗澡的地方,没有屋顶,没有隔音,在各种疯子们之间用高大的复合木板隔离出来一段空间。白天我在这个地方打转,晚上我沉浸式地与我的情绪相处,再晚我就睡在一个薄薄的床垫上。

空荡荡的大楼里偶有坏掉的警报器响起,我走过去,按掉;水池堵塞,溢出来,如果没人看到就任由它顺着楼梯流到楼下;画着涂鸦和粗口的厕所门掉下来,我拾起来放旁边。

在这里,现代社会的秩序正在崩坏,一种正在发生的局部末世。

整个建筑complex两栋大楼只有一个小门可作为入口,从这个入口到我的工作室要走过长长的如同密码的走道、楼梯和小门。

此时,AI正在大爆发。作为一个每天面对图像的幽灵,它对我进行了最彻底的冲击。

我时而狂笑,以为它将使我成为上帝;时而想死,觉得它让生命索然无味。我进行了数万次键盘敲击,生成了数千幅极致的图像,代替我进行着进化。

我像一个一直在建筑里的幽灵,跟这个现实世界的关联逐渐稀疏,仅限窗外偶有走过的人发出的噪音,和不时响起的电子音乐,我躲避拿着手电的管理人员,盯着屏幕,进行着过于宏大的关于算法传播和艺术价值观的研究。

在参透一切和没有头绪之间摇摆,一脑子糊糊。

以下文字是上一个版本的东西,有点装逼但是我懒得改了:

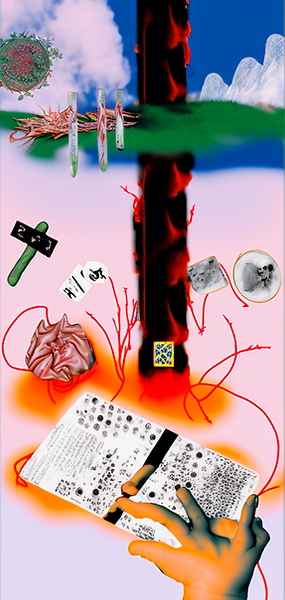

《 Ghost in machine

机机鬼》

Early 2023

MidJourney Niji V4

我的作品混合而成的似有表达的浓烈的抽象表达“绘画”。

它把我折磨得够呛,我被迫打散我的价值观并且重新建立在创作这种行为中的意义。

它的笔触是如此丰满、狂躁、复杂、深情。更重要的是我一晚上可以制造百张含有如此复杂“灵魂”的画面。

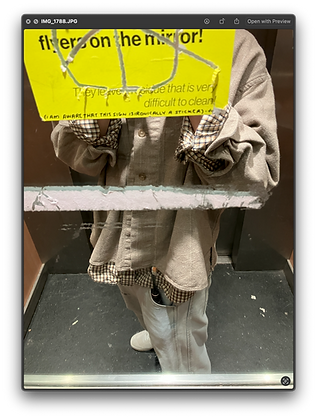

电梯里有禁止在镜子上贴纸的贴纸,撕不下来的那种。

吃楼下便宜的中餐:蒙古牛肉、椒盐牛肉、咖喱鸡肉,套餐,每盒接近1斤重。

买巴基斯坦一元店和教会商店里的便宜工业品。

我学会了领略他们的美,一种在工业化的夹缝里泄露出来的提纯过的人性——世界残忍至此,只有最纯粹的那一点点可以活下来。

一个快递纸框挂墙上也是一幅画。

一个废弃木板和不知道是谁的滑板组成的小茶案,还可以移动,甚至可以当滑板滑。原作在搬离时遗失

一个超市的袋子固定在工作室自带的灯上。

Sophie Broad 收藏

我找到了一张建筑在写字楼时期的窗帘,它长得像一个中式卷轴,于是我花十五分钟把它喷涂成为了一副写意水墨画。给我的破败工作室增添了许多格调。

这样的“生产力升级”给我提出了困难的问题:我在乎的是结果还是过程?

在以往过程和结果是一体的时候我的世界很单纯。

上面保留了废弃之前挂在上面的车锁。

一扇楼下放在木材回收点的废弃门加上一个废弃的单车架=一张极致合适且坚固的大办公桌。这可能是世界上最好的一张桌子。

可以折叠成沙发的床,上面的布是一块裁开的斯里兰卡纱笼,几年前我在斯里兰卡背包的时候获得----------------------------------------

----------楼下中餐馆的新年挂历,我很喜欢,它的美学和文化历程非常独特且值得细品。我收藏了两年份的,至今保存。

拖把坏了,我把棍子吊在了天花板上--------------

培育胡萝卜盆栽但是没长出来。

随手画的画,挂在墙上,后来因为情绪太烈我受不了给扔了。

购物车切割焊接成的单人沙发,时刻提醒我被商品化的滋味。原件在搬离工作室时遗失。

朋友收藏

购物车切割焊接成的电脑椅,时刻提醒我被商品化的滋味。原件在我搬离工作室时遗失。

我到底是什么?为什么?我百思不得解,只诉诸于画面上的思考。我使用AI越来越熟练了,细致地生成意象,我再花很长时间来进行组织和交流。百个小时以后我达到了某种开悟。

AI逐渐成为了我的一部分,融为了一体无法区分。我在表达上达到了一种新的准确、清晰和深入,超越了以往我作过的任何作品。

这似乎是一种新的语言?那已经无所谓了。

我驯化了AI这一种工具,但它并没有给我带来效率上的提升,只是提出了一种新的存在方式。

这幅画我画了几乎快一年的时间。

记录了一种极其痛苦且艰难的自我辩论的过程及结果。

《 monkey, computer and art

猴子、电脑和艺术 》

Early 2023 -

Late 2023

mixed software

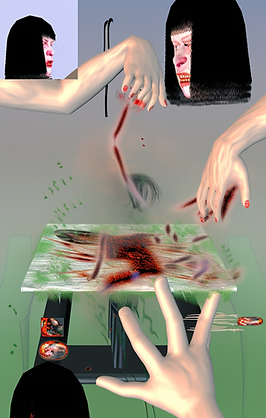

《 quiet party with my new fake friend B

我和新假友B的安静派对 》

2023

mixed software

到底是什么?

那不重要了。这是新的一舞。

《 Anthropic Machine

拟人机》

Late 2024 -

present

UE5

在一条更正确的道路上,我似乎需要进行更彻底的数字化。我在虚幻引擎里搭建了我的新工作室,制作了我的替身、人机交互界面。在这里我似乎可以成为一种永远的自我的上帝,一切都是招手即来、挥手既去,心想事成如同数字最开始保证的那样。

我愿意时刻生活在我的新的数字工作室里。进行真正的沉浸式地存在。

肉体越来越像是一种不便之物。

我搞到了一套多年前的旧动捕设备,它依赖众多细碎且沉重的部件、电池和并不总是灵敏的传感器来实现身形的穿越。

此时,我可以短暂地进入我的新工作室,但不多时,这套复杂而初级的设备和软件总有一个要出问题。

要完全地融入界面似乎是一种遥远的理想状态,需要更多严肃的设计、制作和设备。

但总有一天,我能负担得起并把它变成现实。也许三五年也许一二十年。

再接下来,我要把我的价值观和行为程序化,实现界面中的永生。

Parola - Donato Dozzy

bottom of page